| 清泰立交桥40岁了即将扩容 两边的4座雕塑会不会拆? |

| hwyst.hangzhou.com.cn 2025年11月10日 14:31:16 星期一 |

| 相关部门回复:施工暂时搬走还会移回来 近日,有橙友发帖咨询:清泰立交桥沿街有一段路围起来了,桥头桥尾有4座雕塑“鱼米之乡”“香茗之都”“丝绸之府”“文物之邦”,还会保留吗? 1985年11月9日,清泰立交桥竣工后通过验收,它西起建国中路交叉口,东至总管塘,全长1242米(主桥192米,西引桥140米,东引桥246米),桥面总宽24.5米,是当时华东最大的立交桥,也是杭州第一座立交桥。它跨越环城东路、贴沙河、沪杭铁路、凯旋路,一侧连通清泰街、环城东路和建国南路,一侧连通清江路,附近就是杭州四季青服装市场。 清泰立交桥建国南路段,南北两侧各有一个约4米高的双人雕塑。北侧雕塑是两个年轻女子,一个半蹲一个站立,手臂上披着丝绸。南侧雕塑是一男一女,女子站立男子跪坐,手里各拿着精美器物。 沈阿姨住在附近长庆里,她说刚搬来那一年女儿才10多岁,现在已经快50岁了。“我们来的时候,清泰立交桥已经建好了,雕塑也在。” 住在附近的一位大伯说,他小时候搬到附近,“我当时读书的横河桥小学,后来改成了安定小学,再后来变成了安定中学,现在那边叫杭七中”。 大伯说,当年长明寺巷这边还有一个庙,清泰立交桥建成时,往建国南路的道路后来慢慢扩宽。“我印象中立交桥建成时没有雕塑,后来才在两头立了雕塑。”

香茗之都

鱼米之乡

丝绸之府

文物之邦 40多岁的赵先生说,当时他在建国一小读书,就是现在的时代小学,当年清泰立交桥建成时,他就在大桥开通仪式的少先队方阵中。 “当时我读三年级,那天很热闹,立交桥两边都是红旗和气球,桥旁边就是城站,火车从桥下经过,气球被蒸汽一熏,很多都爆了,我们小学有冬跑传统,之前跑操场,后来就改跑立交桥了,跑一圈再绕回到学校。” 赵先生说,当年读建国一小的孩子们,对清泰立交桥感情最深了,出了校门就是桥,很多住莫邪塘和商教新村的同学都走这座桥。“老底子的杭州人说立交桥就是清泰,因为当时杭州还没有其他立交桥。” 在采荷出生长大的王女士说,当年她读小学的时候,很多小朋友都会去桥上看火车,“那时候,很多孩子们经常坐在家长自行车后座上桥下桥,桥两侧的雕像真的是童年回忆了。” 清泰立交桥清江路一侧,同样矗立着两个约4米高的双人雕塑。 靠北侧的是一男一女,男子手中提着一条鱼,女子肩头放着稻穗。南侧的两名女子,跪坐的女子身后背着斗笠,站立女子的肩头扛着竹篮。 清泰立交桥建成第四年,清江路一带建成了四季青服装市场,也是中国重要的服装一级批发市场。 下午,很多年轻男女拉着成批的衣服在市场周围穿梭,雕塑中的年轻男女注视着这些为生活忙碌奔波的年轻人。 记者查了下,4座雕塑完工于1987年9月。 “杭州城市雕塑创作室人员经过三个多月的紧张工作,于国庆前夕完成了4座大型雕塑。这4座位于清泰立交桥头的雕塑、分别为‘鱼米之乡’、‘香茗之都’、‘丝绸之府’、‘文物之邦’,高度都在4米左右,是继武林广场喷水池雕塑之后的又一大型城市雕塑新作……” ——1987年10月1日《杭州日报》 清泰立交桥是当年进入杭州的东大门,雕塑告诉进杭城的人们,你们来到了一个历史悠久、物产丰富的鱼米之乡,西湖龙井和丝绸闻名于世。 今年,清泰立交桥40岁了,4座雕塑也矗立了38年,成为杭州一代代人的回忆。 不过,这组雕像曾差点被拆。 2009年7月25日,附近居民毛先生告诉记者,施工队一大早来了,几个工人用榔头把雕塑底座的砖敲了。工程监督员说,为配合道路施工,4座雕像这几天都要整体移掉,先拆的是雕塑“文物之邦”。 7月26日,都市快报《清泰立交桥两侧的4组雕像这两天要拆了》报道当天,时任浙江省委常委、杭州市委书记王国平作出批示:这4座城雕,见证了杭城二十多年的变迁,必须妥善保护。请市建委尽快在附近确定回迁地点,并制定相应的保护和回迁计划。 当天下午,市建委相关负责人经过现场勘查,找到一个可以两全其美的办法——清泰立交桥头的人行道延长四五米,和雕塑连接在一起,同时为了美观,雕塑前再设立一两米长的小花坛。这样城雕不用拆迁,可以完整保留,道路畅通也不会有影响。 ——2009年7月27日《都市快报》报道《清泰立交桥4座城雕原样保留》 同年9月,随着道路建设工程陆续收工,雕像保护调整也完成了,雕像位置不变,采用清水和专用清洗剂进行清洗,不作修饰,保持了原有风貌。 与这4座雕塑同时代的,还有1984年9月落成的武林广场音乐喷泉“八少女”,因为地铁施工,“八少女”也经历过一场“搬还是不搬”的论证,后来也确定保留,武林广场地铁完工后重新安放。这些保留下来的城雕,继续见证着杭州的变迁。 目前,正在施工的清江路提升改造工程(建国南路—钱江路)项目中,清泰立交桥也将迎来扩容。 记者从相关部门初步了解到,清泰立交桥上的4座双人雕塑不会被拆除,不过施工过程中要暂时移走,施工完了会移回来(不一定原处),具体还是要以施工为准。 我们也会随时关注进展。 这是武林广场“八少女”之后 杭州的第二个大型城市雕塑 记者专访清泰立交桥雕塑主创者之一施炳贵

施炳贵、钱士元、陈运龙三位主创者(左起)在“八少女”新雕塑前

施炳贵 记者 夏阳 摄 施炳贵,85岁,清泰立交桥雕塑的主创者之一,住在距离清泰立交桥2公里左右的梅花三胜公寓。 1967年,施炳贵从浙江美术学院(现在是中国美术学院)雕塑系毕业,之后在杭州市城市雕塑创作室工作直到2001年退休。 记者在杭州市规划与自然资源局官网上看到,除了清泰立交桥4个双人雕塑,施炳贵也是武林广场“八少女”、长桥公园内“和平与友谊”和“千岛湖之春”等雕塑的主创者之一。 记者来到施炳贵家中,进门便是他平时画画创作的桌椅,墙上柜子上摆满各类雕塑泥稿。 见到记者他非常开心,说自己年纪大了,体力虽然一年不如一年,但记忆力一点没减退,现在还在搞创作,之前每天白天画画,一直到晚上9点多,近些年腿脚不太方便,睡觉也比较早。 施炳贵向记者讲述他当年参与创作清泰立交桥4个雕塑的点点滴滴—— 1986年刚刚过完春节,杭州市提出清泰立交桥建成之后,要在桥上建雕塑,怎么建、建什么内容,需要杭州市城市雕塑创作室的雕塑家们思考,其实也是征稿。清泰立交桥是杭州的东大门,当时20多位雕塑家每个人都要认真思考,杭州是什么样的城市,需要什么样的雕塑来向全世界介绍杭州。经过将近4个月的设计,一轮又一轮的方案淘汰,到了第六轮只剩下两组,施炳贵是其中一组。施炳贵对于雕塑的构思是,立交桥上的雕塑中应该有杭州鱼米之乡、香茗之都、文物之邦、丝绸之府四大特点。 “专家们认可这个构思,后来就开始做泥稿,再放大做,每个雕塑3.8米高,本来想用花岗岩,最后采用了白水泥灌浆,外面一层用涂料粉刷,雕塑整体不仅很写实,还具有创新,也得到了专家的认可,雕塑从设计到落成,前后花了8个月。” 为何在立交桥上设计双人雕塑? 施炳贵说,当时也有创作者创作了单人雕塑,但放在立交桥上,单人雕塑“分量”不够,双人构图能把每个雕塑的特点表达得更为丰富,每个人的站姿、形状都有变化,整体造型有美感。 很多人对雕塑中年轻男女手里的器物不是很清楚,施炳贵也一一做了介绍。 清江路边的两个双人雕塑,“鱼米之乡”中人物旁边分别是鱼和稻穗;“香茗之都”的两位少女就是龙井的采茶女,一个跪坐的少女已经采好了茶叶,站立的是准备采茶,手里各自拿着装茶叶的竹筐。 建国南路一侧的两个双人雕塑,“文物之邦”雕塑人物手中捧的是瓷器,杭州古代的瓷器非常有名,而“丝绸之府”是为了体现杭州丝绸在中国传统丝织业中的重要地位,历史悠久举世闻名。 “这些雕塑不是我个人的努力,是我们全体雕塑家努力的结果,构思即便再好,但放大雕塑更为艰难,靠我一个人是做不出来的。” 清泰立交桥的4个雕塑,这些年也有人猜测很像“苏式雕塑”,施炳贵表示,“没有的,完全是我们创新。雕塑人物的手臂是‘方’形,并不是‘圆’形,这对视觉上造成冲击,最终也被大家接受”。 “当时能得到杭州人的认可,说明杭州是一座包容、开放和具有创新精神的城市,这么多年过去,立交桥上的雕塑在杭州人记忆中还是印象深刻。” 时隔多年,聊起清泰立交桥上的这4个雕塑,施炳贵还是有些遗憾。 “当年最初是想用花岗岩,但对于雕塑作品来说,材料的转换非常困难,而且当时工厂对于雕塑的还原度不够,尤其是一比一的放大非常难,最终只好放弃花岗岩,采用了白水泥,原汁原味保留了所有艺术的原创痕迹,现在看上去也还不错。” 施炳贵说,当年杭州对清泰立交桥上的雕塑非常重视。 “这是杭州第二次大型的雕塑展示,第一次是1984年武林广场上的‘八少女’雕塑,我也参与了创作,三个主雕的面部是我来研究创作,做好之后形象还是很好的,端庄大方。” 施炳贵回忆,当年为了武林广场“八少女”,雕塑家们每天都在广场上工作到晚上10点。 “八少女”是大家后来口口相传叫开的,按照创作初衷,它的正式名字叫“欢庆”,为建国35周年献礼。 1984年9月26日晚7点,“八少女”雕塑正式揭幕,武林广场上人山人海,晚上灯一亮,喷泉喷起来,当时就像神话一样。“八少女”雕塑的成功,也使杭州一度成为全国城雕典型,广州等一些城市都纷纷慕名来看。 “‘八少女’应该是华东地区第一个大型雕塑,所有参与人员都很有干劲,雕塑前后也花了好长时间,从落成到现在,武林广场‘八少女’都是杭州的标志。” 2016年,武林广场“八少女”雕塑经过复建后再次落成,在陈运龙、施炳贵、钱士元等原创作者指导下,新雕像采用了不锈钢喷氟碳白漆工艺,既保留了“原汁原味”,又提升了艺术价值。 杭州市雕塑院(原名杭州市城市雕塑创作室)创建于1983年,这些年来创作过500多件雕塑作品,遍及海内外。杭州西湖边的很多经典之作,印在很多人的记忆中,有些成为现在的网红打卡点。

《白蛇传》 2002年 雷峰塔景区

《金牛出水》 2002年10月 涌金门

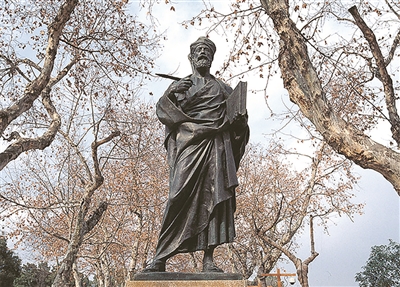

《林启像》 2006年 孤山

《张顺》 2006年 湖滨

《马可·波罗》 2002年 新湖滨景区

《惜别白公群雕》 2002年 圣塘闸亭边 |

| 来源:都市快报 作者:文字 记者 董吕平 摄影 记者 夏阳 编辑:程慧雨 |