当特斯拉、波士顿动力等国际巨头还在为人形机器人设定高昂价格时,5月13日,一家来自杭州的科技公司却打出了“9.9万元起”的行业底价,一时间在科技圈炸开了窝。

人形机器人G1

这家公司是位于杭州滨江的宇树科技,它的四足机器狗产品不仅曾登上春晚舞台,也是亚运会赛场上运铁饼的“显眼包”,同时还是各大展会上成为参观者的“团宠”。

而它的人形机器人产品更是在国际上备受关注。第二款人形机器人G1,不仅打破价格天花板,还让海外工程师惊呼,有人甚至将其比作特斯拉Model 3在电动车市场的颠覆性意义——不仅是一款新产品,更是一种重新定义行业标准的信号。

自研核心技术的进阶之路

放眼全球,人形机器人普遍售价15万至20万元,特斯拉“擎天柱”定价18万元,国内同行智元机器人也在20万元左右。而G1,直接把行业门槛砍去一半。

但问题是,宇树科技如何做到的?

要理解G1的价格颠覆,必须追溯宇树科技的技术路线。在实验室里,G1的一个关节模块被拆解开来,内部结构一目了然——电机、减速器、控制器、传感器高度集成成一个紧凑的单元。“这是我们自研的伺服系统,成本仅为国际同类产品的30%。”宇树科技市场负责人王其鑫介绍道。

这不是一句空话。

过去,人形机器人主要依赖国外昂贵的零部件,尤其是伺服电机和减速器,这两项几乎占据整机成本的60%以上。而宇树科技另辟蹊径,依托10年积累的四足机器人技术,自研并量产核心零部件,大幅降低成本。

四足机器人——这正是宇树科技的“秘密武器”。

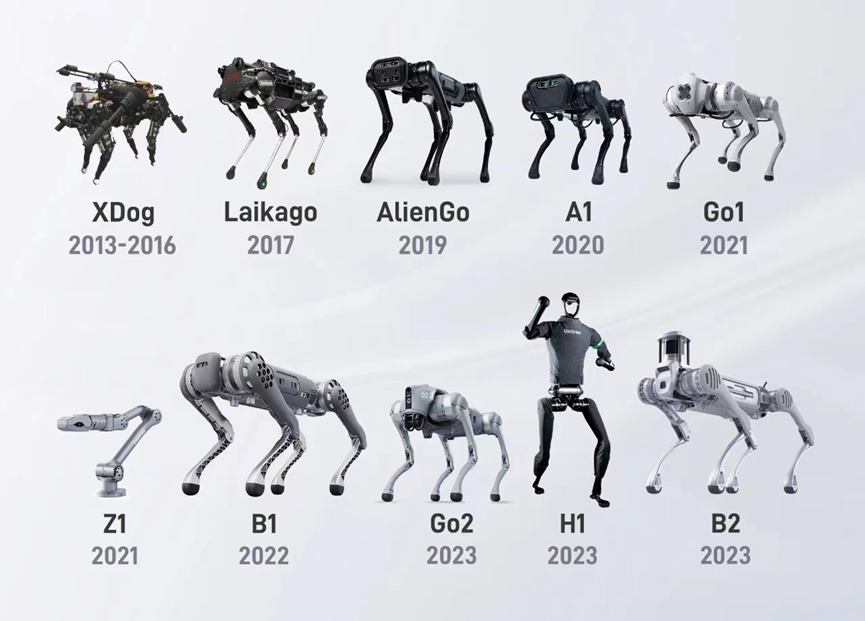

这种技术积累缘于90后创始人王兴兴的个人经历。作为一位机器人领域的“发烧友”,王兴兴的创业故事堪称传奇:初中自制微型涡轮喷气式发动机,高中制作化学充电电池,大学期间独立完成双足人形机器人项目。2013年至2015年硕士研究期间,他独自开发了低成本、高性能的纯电驱动四足机器人Xdog,奠定了技术基础。

四足机器人虽然没有双足机器人那样的人形外观,但对动力系统、平衡算法的要求同样严苛。在全球市场上,宇树科技的机器狗已经卖出了数万台,占据全球60%的市场份额,其中客户不乏亚马逊、谷歌、英伟达、Meta等科技巨头。

这意味着什么?

意味着宇树已经具备规模化生产的能力。“过去做一个四足机器人,我们可能需要6个月,”在宇树科技产品展厅,一位工程师告诉记者,“现在只要3个月。”技术成熟带来的效率提升,让G1的成本进一步压缩,使其得以突破10万元大关。

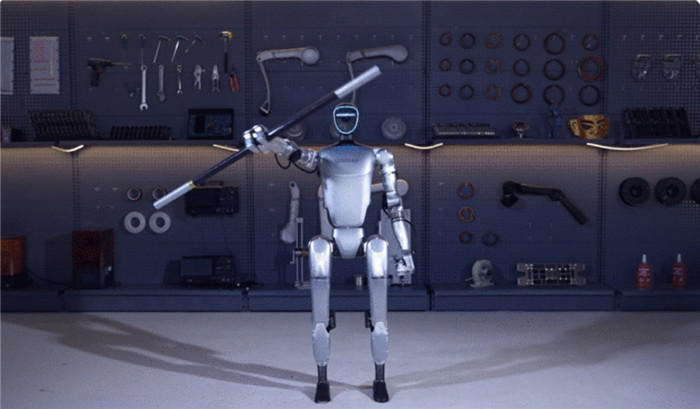

身形更像一个灵活的少年

除了技术优势,G1在设计上也展现出独特巧思。相比市面上那些高大魁梧的“钢铁巨人”,它的身形更像一个灵活的少年,身高仅1.27米,体重约35公斤,这一设计不仅降低了材料成本,使其更适合家庭与办公环境。

“机器人不必一定要接近人类体型,”王其鑫解释说,“在许多应用场景中,过高的身材反而会造成空间浪费和安全隐患,而G1的尺寸刚好能够方便地穿行于常见家具之间,又不会给使用者带来压迫感。"

值得注意的是,尺寸的减小并未削弱G1的功能性。G1配备了43个关节电机,远超行业平均水平(20—30个)。这些额外的自由度使其能够实现更为复杂的动作,如躯体180°旋转、"鲤鱼打挺"等。

在官方演示视频中,G1展示了2米/秒的奔跑速度,接近人类慢跑水平,并能够徒手开核桃、精准劈开可乐瓶盖等精细操作。

记者实地测试发现,G1的三指手设计虽然简化了结构,却能够满足大多数日常抓取需求,其2—3公斤的负载能力足以应对家庭环境中的轻型物品搬运。

“鲶鱼”正在搅动行业格局

如果说精密的硬件赋予了G1“身体”,那么真正赋予它“灵魂”的,是宇树科技的统一大模型(UnifoLM)。在实验室里, G1可以通过摄像头捕捉人类的动作,并在服务器上进行数据训练。“传统机器人,每个动作都要手动编程。”一位工程师介绍,“但G1不需要,它能模仿学习+强化训练,像婴儿一样,不断尝试进化技能。”

这意味着,G1不仅能学会走路、搬运,还能逐步掌握开关电器、整理桌面、端茶倒水,甚至书法、武术。

而在技术赋能之下,市场的“鲶鱼”,正在搅动行业格局。“目前,我们的人形机器人是出货量最多的公司,用户主要来自国内外的高校和研究所。”王其鑫表示,去年下半年H1已实现小批量量产和发货,今年一季度国内外预定量明显增加。随着G1的推出,可能会迎来一个新的出货高峰。

国际投资银行高盛预测,到2035年,人形机器人市场规模有望达到1540亿美元。王兴兴预计,未来3年内,AI和机器人技术有望实现重大商业应用,10年后可能会迎来天翻地覆的变化。

在业内普遍看来,G1的9.9万元定价,是一场技术革命,更是人形机器人普及的信号。或许,它正预示着一个新时代——机器人,像智能手机一样,走进千家万户的时代。

而杭州,正站在这场变革的最前沿。